- estudo realizado por:

Hilton Lucas Gonçalves Durão

Conteúdos

Diagnósticos

Preservação ambiental nos territórios Quilombola da Amazônia legal.

1. Introdução

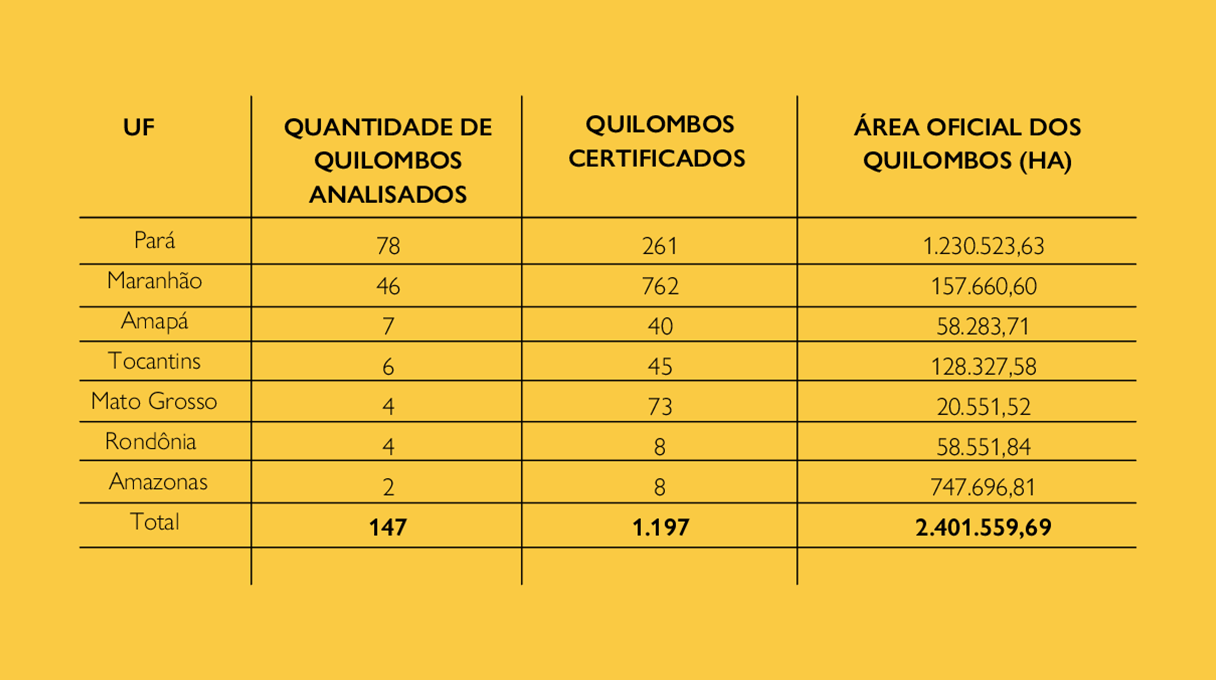

Somente na região amazônica, existem 187 territórios quilombolas titulados ou em processo de titulação, totalizando uma área de 2.401.559,69 hectares (0,48% do território amazônico). No entanto, a Fundação Cultural Palmares apresenta o registro de 1.197 comunidades quilombolas certificadas e o IBGE registra 1.831 localidades quilombolas.

Essas áreas são manejadas e conservadas há séculos pela população quilombola, por meio de uma relação que alia saberes e práticas tradicionais harmoniosas. Com isso, os territórios quilombolas integram o Plano Estratégico Nacional de Áreas Protegidas (PNAP), por meio do Decreto nº 5.758, de 13 de abril de 2006, que preconiza, em suas diretrizes, a garantia dos direitos territoriais como instrumento para a conservação da biodiversidade.

Mesmo com tais garantias, os quilombolas, em muitos casos, não são assistidos por políticas públicas voltadas para a questão ambiental, nem sequer participam do processo de construção delas.

O presente diagnóstico apresenta informações contundentes acerca da preservação ambiental nos territórios quilombolas inseridos em sete estados da Amazônia legal (AM, PA, AP, RO, TO, MT e MA), demonstrando o quantitativo de áreas protegidas em cada território, por meio de análise de uso e cobertura do solo. Também mostra pesquisa qualitativa a respeito do modo como os quilombolas protegem essas áreas.

2. Metodologia

2.1 Amostragem e análise de uso e cobertura do solo

Nesta análise, foram considerados apenas os 147 territórios quilombolas que possuem seus perímetros delimitados e constam da base cartográfica do Instituto Socioambiental (ISA), numa compilação de dados dos órgãos públicos responsáveis pela regularização fundiária dos territórios, Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) e institutos de terra estaduais (Iterpa e Iterma), em 2021.

Tabela 1. Quantidade e área dos quilombos analisados por UF

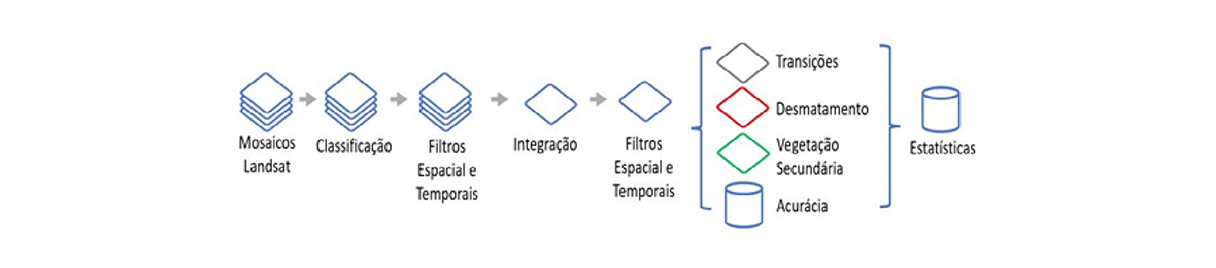

A análise de uso e cobertura do solo foi realizada a partir de dados obtidos do projeto Mapbiomas, coleção 5.0 , publicada em agosto de 2020.

Figura 1. Diagrama com as etapas do processo de geração e construção dos mapas de uso e cobertura do solo do projeto

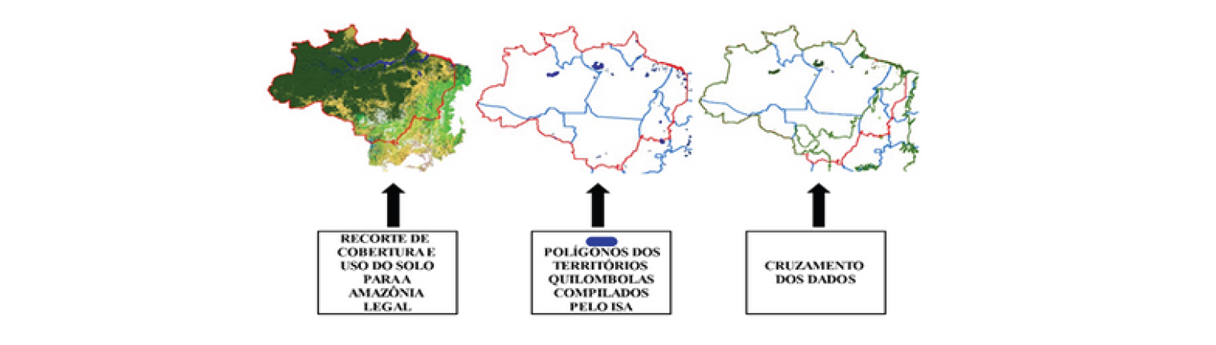

Foi realizado o cruzamento dos polígonos dos territórios quilombolas com a imagem raster obtida a partir do Mapbiomas 5.0130 para quantificar e classificar as categorias de uso e cobertura do solo em cada território, utilizando o software livre Qgis versão 3.16.8131 . Desse cruzamento, foi gerada uma tabela com os respectivos dados e seus códigos de legenda, totalizando o quantitativo de cada categoria de cobertura e uso do solo em hectares. Ao mesmo tempo, foram construídos mapas detalhados de alguns quilombos selecionados por estado de abrangência.

Figura 2. Procedimentos para obtenção de dados de uso e cobertura do solo em cada território quilombola

2.2 Levantamento de dados a respeito do modo como os quilombolas protegem suas áreas

Com a finalidade de analisar a percepção dos quilombolas sobre o tema “preservação ambiental”, foi elaborado um formulário 132 no aplicativo Google Forms, contendo perguntas sobre como utilizam, conservam e preservam a biodiversidade em seus territórios. Ele chegou até as comunidades com a colaboração das coordenações estaduais da CONAQ. No entanto, devido a dificuldades de acesso à internet, apenas 46 comunidades preencheram o formulário. possibilitando compreender, de modo geral, quais ações são realizadas para promover a preservação ambiental nos territórios.

3. Resultados e discussões

Os quilombolas da Amazônia estão intimamente interligados com a terra e exercem uma compreensão diferenciada acerca da floresta e da biodiversidade.

- “Para nós é muito importante que a floresta esteja preservada, porque a nossa sobrevivência depende dela, pois é dela que tiramos nosso sustento” Liderança do Quilombo de Santo Antônio do Guaporé/RO)

- “A floresta é nossa vida, pois sobrevivemos dos recursos que ela nos oferta, nada mais justo do que retribuir os cuidados” Liderança da comunidade remanescente de Quilombo São José do Icatu/PA)

- “Preservamos a floresta porque o território é o nosso espaço sagrado e também é o nosso meio de sobrevivência” Liderança do território quilombola Mata Cavalo/MT)

- “É extremamente importante a proteção das nossas matas, igarapés e nascentes […] nós, povos quilombolas, tiramos nosso sustento da natureza e sem ela deixamos de existir” Liderança da comunidade Quilombola Cariongo/MA)

A confirmação dessas falas pode ser observada nos dados compilados sobre o uso e a cobertura do solo desses territórios, os quais apontam que 90% da cobertura do solo nos territórios quilombolas analisados é constituída por florestas naturais, distribuídas em formação florestal (87%), formação savânica (3%) e mangue (1%), totalizando 2.186.168 milhões de hectares. No mais, 3% das áreas analisadas são de formação natural não florestal, 3% de rios, lagos e oceano, e apenas 4% da cobertura do solo é utilizada para fins agropecuários e de infraestrutura.

No âmbito da produção agrícola, 83% dos territórios quilombolas contactados produzem alimentos por meio das roças de corte e queima. Esse modelo de agricultura é caracterizado pela abertura de pequenas clareiras na floresta para serem cultivadas por períodos mais curtos, para descanso e regeneração da terra. As roças apresentam alta diversidade de espécies vegetais, como milho, arroz e mandioca, garantindo a segurança e a soberania alimentar das famílias, caracterizando-se como atividade sustentável.

Entre os quilombos, 68% complementam as atividades agrícolas com a pesca e atividades extrativistas de diferentes frutos regionais, como açaí, jussara, castanha-do-pará, cupuaçu e cacau, dentre outros. A atividade extrativista é um importante meio de proteção das florestas, pois a coleta de recursos florestais é feita de forma seletiva e pouco compromete o ecossistema.

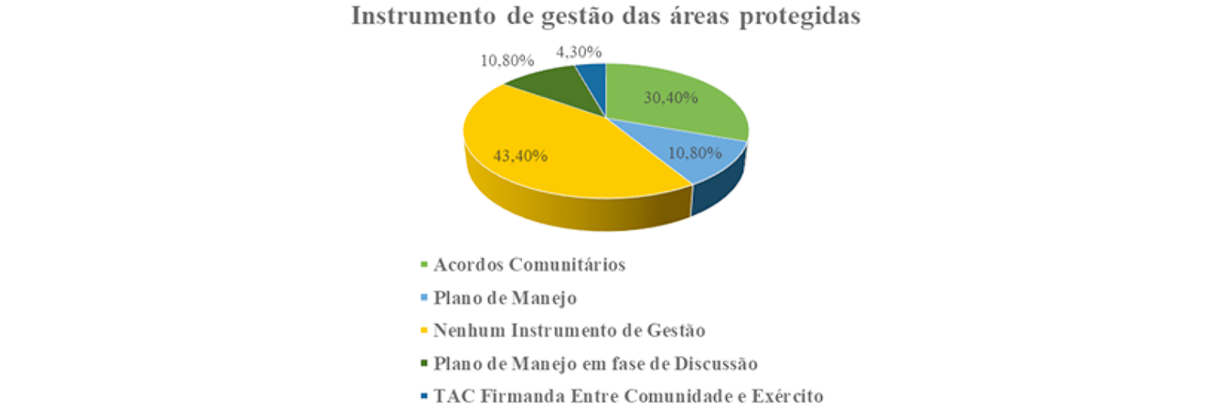

A conduta preservacionista do povo quilombola advém de um processo no qual a coletividade institui regras de uso do solo e dos recursos naturais, em muitos casos de forma subjetiva. Analisando os instrumentos de gestão nos territórios de abrangência da pesquisa, observou-se que 40% das comunidades não têm nenhum instrumento de gestão efetivo, como por exemplo plano de uso ou de manejo, 30% das comunidades têm acordos de uso e proteção das florestas, 10% estão em fase de discussão do plano de manejo e 10% já possuem plano de manejo finalizado.

Figura 3. Instrumentos de gestão das áreas protegidas nos territórios quilombolas da Amazônia

As cinco comunidades que têm plano de manejo estão sobrepostas a unidades de conservação (UC), são elas: quilombo do Tambor, sobreposta à UC Parque Nacional do Jaú, localizada em Novo Airão (AM); Santo Antônio do Guaporé, sobreposta à Reserva Biológica do Guaporé, município de Guaporé (RO); quilombo Cuani, que está em sobreposição ao Parque Nacional do Cabo Orange, em Calçone (AP); e Alto Trombetas e Alto Trombetas II, sobrepostas à Reserva Biológica do Rio Trombetas, Floresta Nacional Saracá-Taquera e Floresta Estadual Trombetas, em Oriximiná (PA).

3.1 Pará

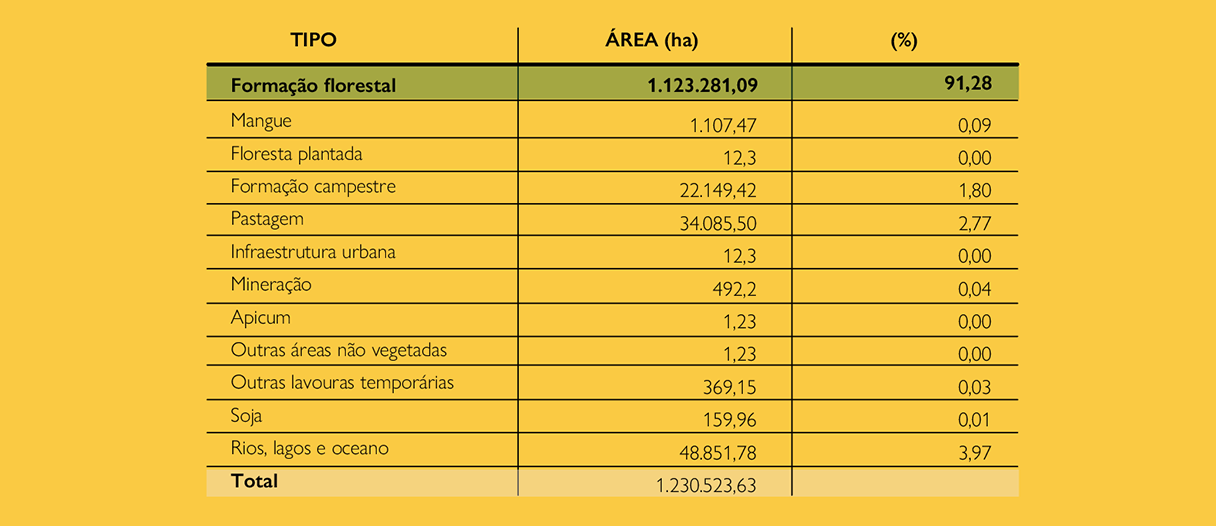

Os 78 territórios quilombolas do estado do Pará presentes nesta pesquisa somam 52% de toda extensão territorial quilombola analisada na Amazônia. Ali se sobressai a cobertura florestal, que compreende 91% da área total dos territórios, como podemos observar na tabela a seguir.

Tabela 2. Tipo e área de uso e cobertura do solo nos territórios quilombolas do Pará

O maior quantitativo de extensão de terras quilombolas no estado do Pará está concentrado na região de integração do Baixo Amazonas, nos municípios de Oriximiná, Santarém e Óbidos, onde estão presentes 16 territórios, que abrangem área de 985.285,68 mil hectares e compreendem 80% de toda extensão territorial quilombola do estado. Ali os índices de florestas são elevados, com destaque para os quilombos do município de Oriximiná, que possuem 90% dos seus territórios com formação florestal.

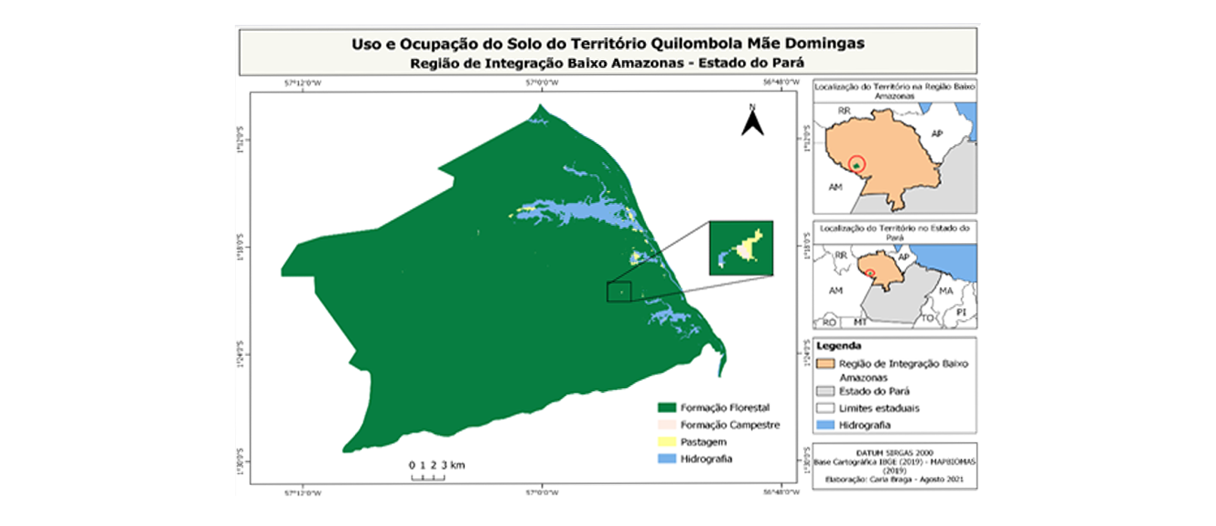

Figura 4. Mapa de uso e cobertura do solo no território quilombola Mãe Domingas, Pará

Os quilombos do estado estão distribuídos em diferentes tipos de ecossistemas, como em áreas ribeirinhas, terra firme, zonas periurbanas e áreas costeiras. Muitos enfrentam a pressão do agronegócio, grandes fazendeiros, mineração e os grandes empreendimentos, como é o caso da implantação das duas maiores usinas hidrelétricas do Brasil, a UHE de Belo Monte, no sul, e a UHE de Tucuruí, no nordeste do estado. O Pará é pioneiro na emissão de títulos de terras quilombolas e na expropriação de terras particulares sobrepostas aos quilombos.

3.2 Amazonas

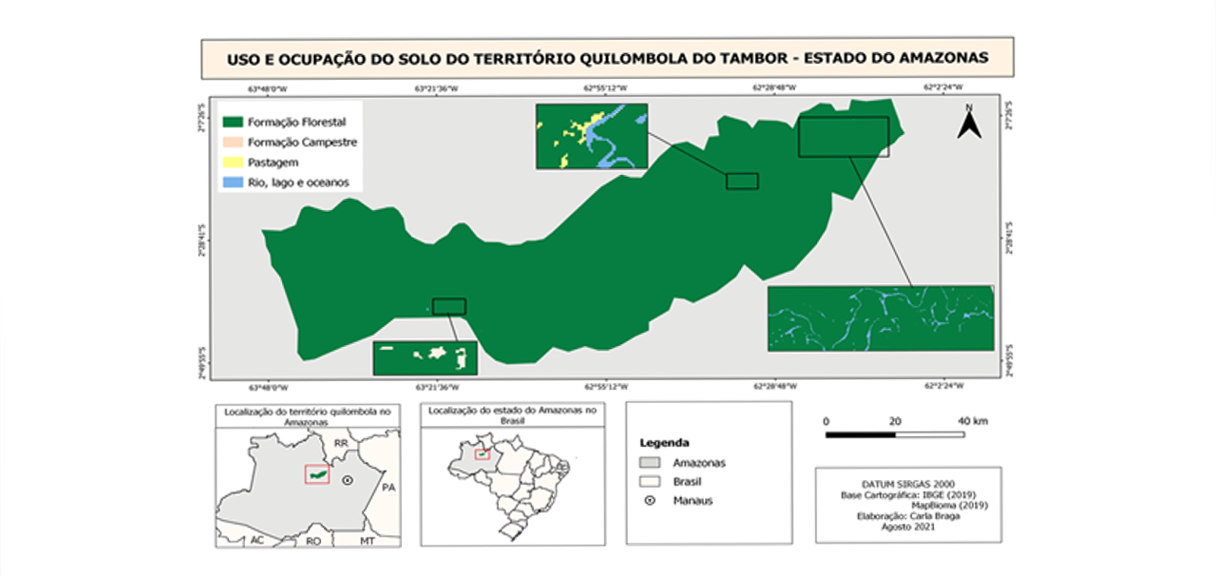

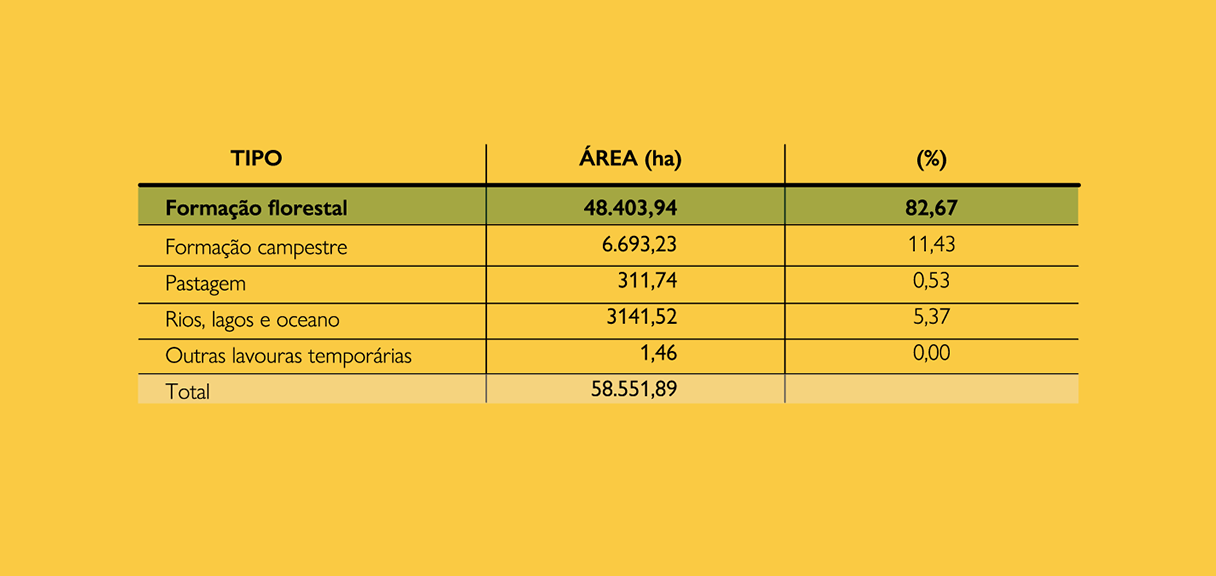

No estado do Amazonas, fizeram parte do levantamento, os quilombos Tambor e Rio Andirá. O primeiro tem o maior percentual de formação florestal (99%) de todos os quilombos analisados, e o segundo, 91%.

Tabela 3. Tipo e área de uso e cobertura do solo nos territórios quilombolas do Amazonas

O território quilombola do Tambor é o maior em extensão territorial da região amazônica, foi o primeiro reconhecido no estado e está em sobreposição ao Parque Nacional do Jaú. De acordo com o Núcleo de Ecologias, Epistemologias e Promoção Emancipatória da Saúde Neepes/Fiocruz133, existe tensão entre o reconhecimento formal do quilombo e o fato de sua localização estar em uma “área de proteção integral”; o caso provocou a saída compulsória de centenas de famílias ribeirinhas quilombolas que viviam à margem do rio Jaú. Muitas delas foram obrigadas a recomeçar a vida nas periferias de zonas urbanas do Amazonas.

O mapa a seguir ilustra a grandiosidade desse território e a imensidão de floresta presente no local.

Figura 5. Mapa de uso e cobertura do solo no território quilombola do Tambor, Amazonas

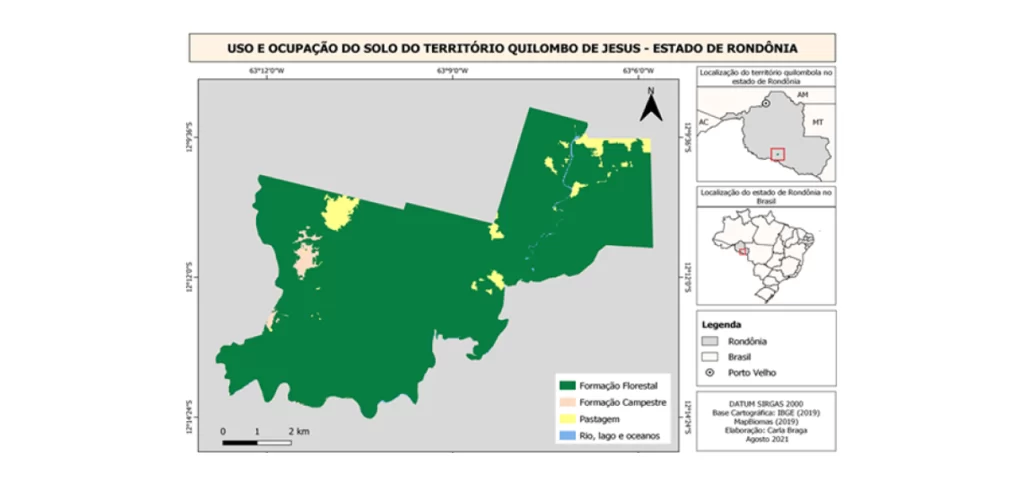

3.3 Rondônia

Em Rondônia foram analisados os territórios Pedras Negras, quilombo de Jesus, Santo Antônio do Guaporé e Santa Fé. Estão situados nos afluentes do rio Guaporé e se sobrepõem à Reserva Biológica do Guaporé, criada em 1982. Nessa região existe uma amostra representativa do ecossistema de transição entre o Cerrado e a Amazônia, além de ecossistemas aquáticos e florestas inundáveis.

Atualmente essas comunidades sobrevivem da agricultura, pecuária de subsistência, extrativismo (principalmente da castanha-do-pará) e do turismo. Quanto à gestão e acordos para a proteção dessas áreas, além da conduta preservacionista das comunidades, existe um acordo de uso firmado entre as comunidades e o Exército brasileiro, que estabelece regras sobre caça, pesca, uso de áreas para a agricultura, criação de animais, turismo, utilização dos portos, entre outras categorias.

Na tabela abaixo podemos verificar que o quantitativo de formação florestal dentro dos territórios está acima de 80%. De acordo com as lideranças dessas comunidades, a conservação da floresta é uma essencialidade, pois é dela que eles sobrevivem. No entanto, foi relatada a existência de pressões externas de desmatamento ao redor dos territórios.

Tabela 4. Tipo e área de uso e cobertura do solo nos territórios quilombolas de Rondônia

A seguir será apresentado o mapa do território quilombola de Bom Jesus, com o propósito de exemplificação e visualização da quantidade de formação florestal nos territórios quilombolas de Rondônia.

Figura 6. Mapa de uso e cobertura do solo do quilombo de Jesus, Rondônia

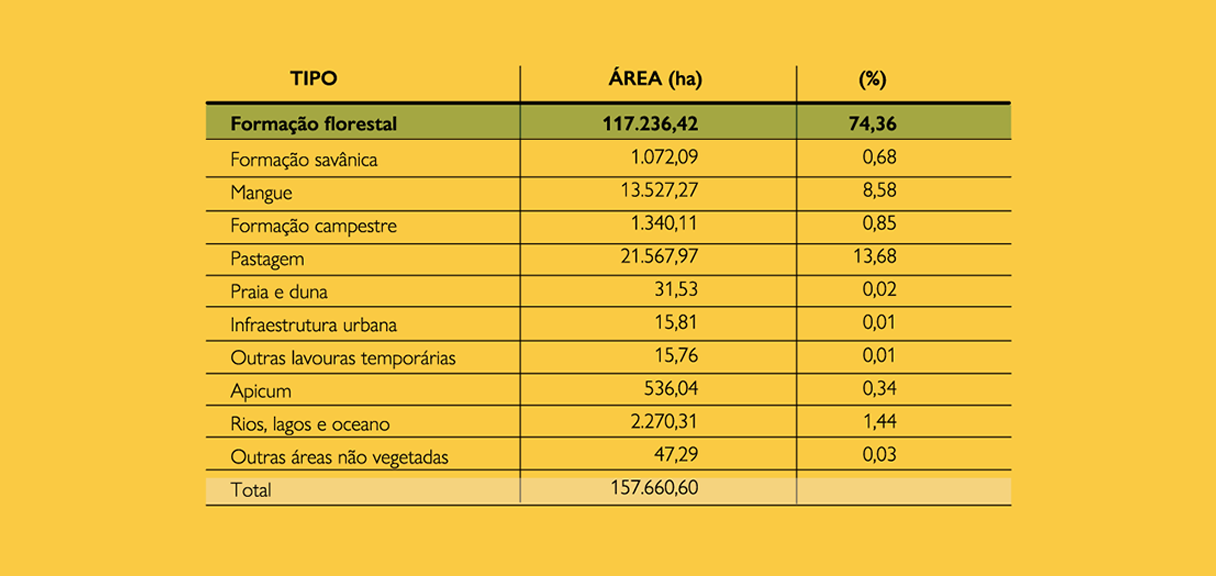

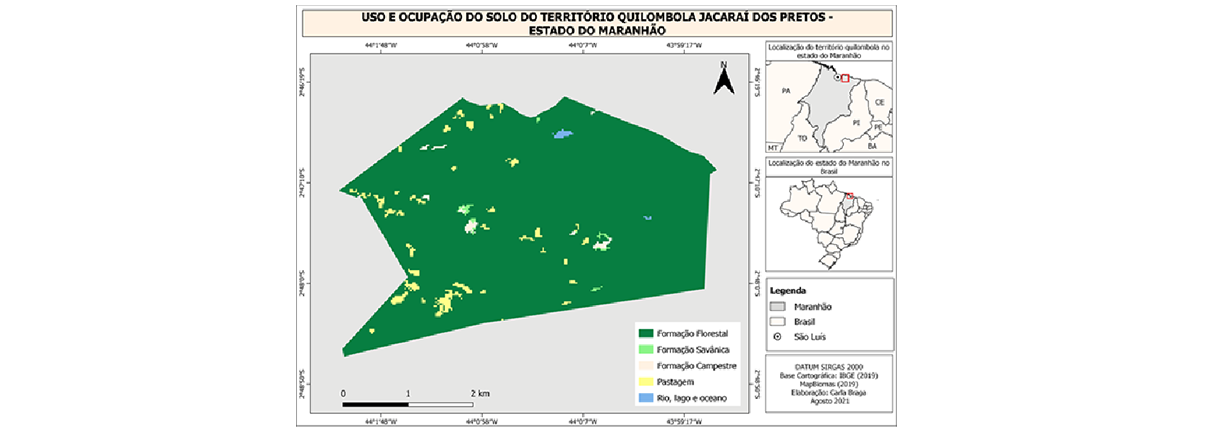

3.4 Maranhão

No Maranhão, 70% da área analisada dos 46 territórios quilombolas constitui-se de formação florestal. O valor é expressivo, porém, observa-se porcentagem grande de pastagem, que totaliza mais de 21.500 hectares.

Tabela 5. Tipo e área de uso e cobertura do solo nos territórios quilombolas do Maranhão

Lideranças quilombolas do estado apontaram a existência de diversas ameaças externas às áreas protegidas pelas comunidades, dentre elas: fazendeiros e grandes empreendimentos que pressionam os quilombos Cariongo, o território quilombola do Acre, o quilombo Joaquim Maria, dentre tantos outros; madeireiras no quilombo Barro Vermelho, município de Chapadinha, e estradas, hidrelétricas e ferrovias no quilombo São Roque, município de Anajatuba.

Dentre os quilombos com significativa área de formação florestal, exemplificamos em um mapa o território quilombola Jacareí dos Pretos, no município de Icatu, litoral leste maranhense. Ele dispõe de 1.468 hectares de florestas, equivalentes a 96% do território.

Figura 7. Mapa de uso e cobertura do solo do território quilombola Jacareí dos Pretos, Maranhão

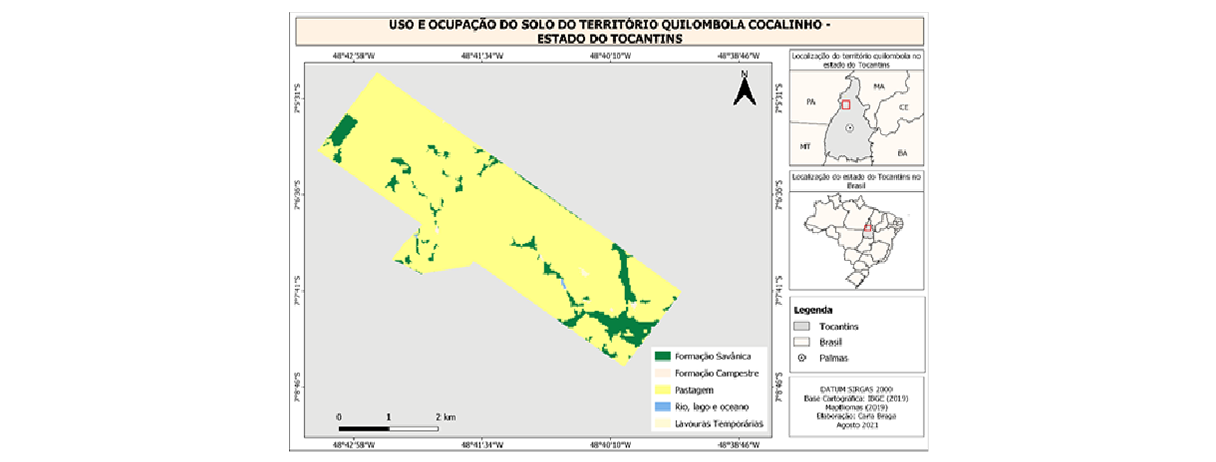

3.5 Tocantins

Os seis territórios quilombolas do estado do Tocantins que fizeram parte desta pesquisa têm 58% de sua cobertura do solo constituída por formação savânica, pois o estado tem tanto o bioma Amazônia quanto o Cerrado. Dessas áreas, 17% são compostas de formação florestal e 13% de pastagem.

Tabela 6. Tipo e área de uso e cobertura do solo nos territórios quilombolas do Tocantins

Em alguns quilombos verificou-se altos índices de pastagem. São áreas que sofreram ações antrópicas e perderam a cobertura de vegetação nativa. O quilombo de Cocalinho, localizado no município de Santa Fé do Araguaia, obteve o maior índice desse tipo de cobertura, totalizando 88% do território.

Figura 8. Mapa de uso e cobertura do solo do território quilombola de Cocalinho, Tocantins

3.6 Mato Grosso

O estado do Mato Grosso é constituído por três biomas: Cerrado, Pantanal e Amazônia. Ao analisarmos o percentual de formação florestal na tabela abaixo, é importante considerarmos as formações vegetais provenientes dos biomas Cerrado e Pantanal, pois o quantitativo inferior de florestas não é sinônimo de degradação ambiental.

Tabela 7. Tipo e área de uso e cobertura do solo nos territórios quilombolas do Mato Grosso

Um quantitativo expressivo de áreas classificadas como pastagem advém de desmatamentos ocasionados por pressões externas aos quilombos. As lideranças locais relatam o enfrentamento a ameaças, principalmente pelo avanço do agronegócio e por grandes latifundiários. Outro fator é o avanço da mineração, como é o caso do território quilombola Mata Cavalo. De acordo com as lideranças locais, esses empreendimentos são implantados sem qualquer tipo de consulta prévia, livre e informada, o que é proibido pela legislação brasileira.

3.7 Amapá

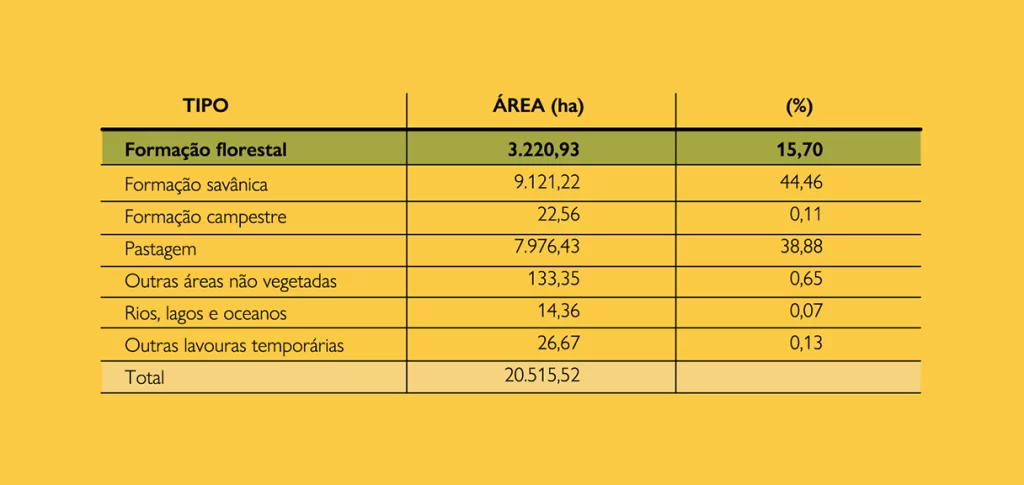

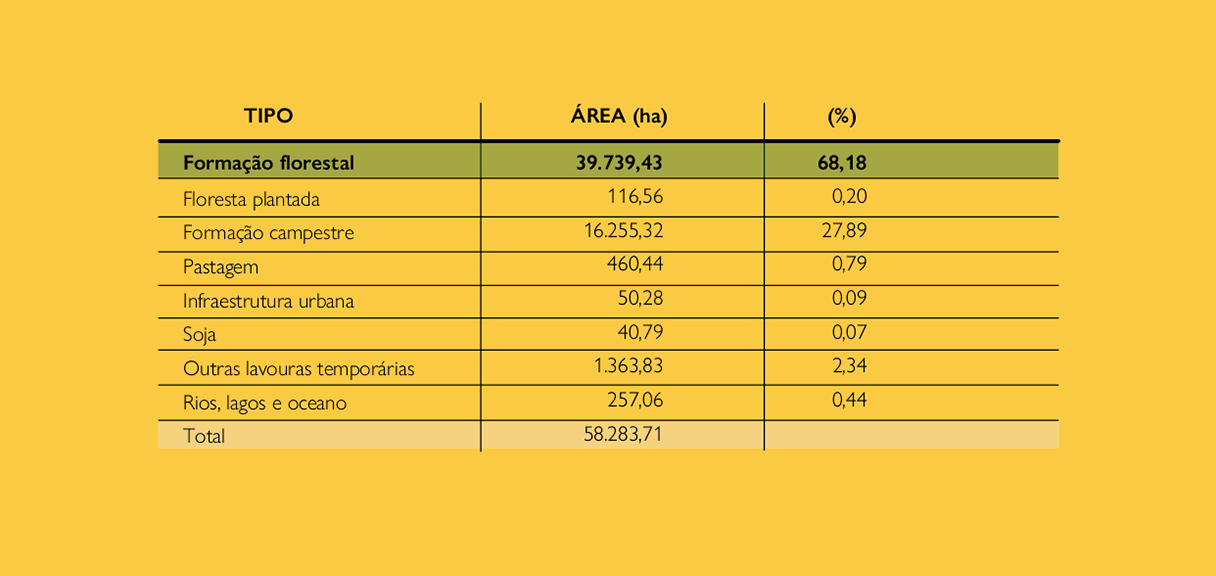

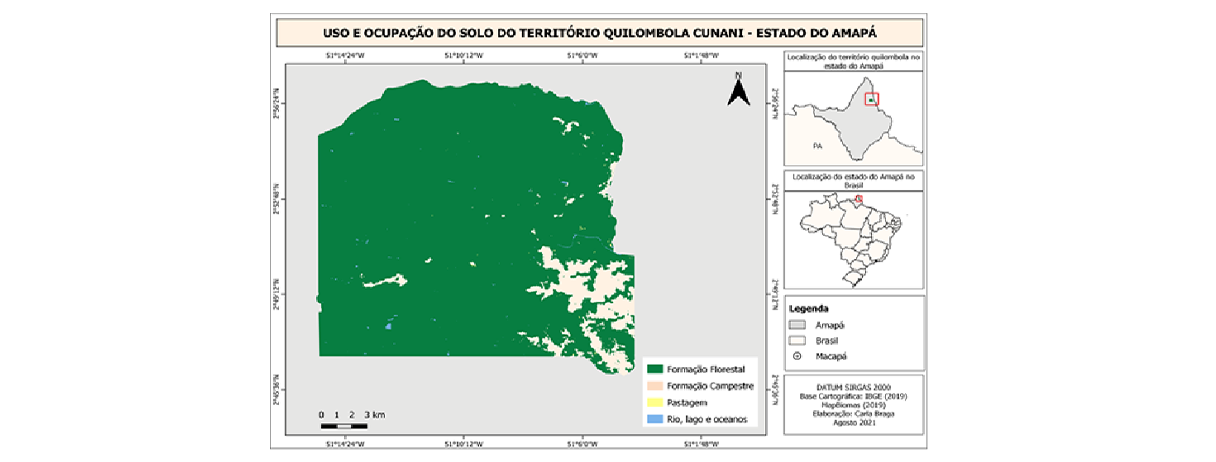

No estado do Amapá foram analisados sete territórios quilombolas: Conceição do Macacoari, Cunani, Curiaú, Mel da Pedreira, Rosa, São José do Mata Fome e São Raimundo da Pirativa. Eles têm mais de 68% da cobertura do solo com formação florestal e 27% com formação campestre.

Tabela 9. Tipo e área de uso e cobertura do solo nos territórios quilombolas do Amapá

Formações campestres na Amazônia são denominadas localmente de savanas amazônicas, campos de natureza ou campos naturais, e estão distribuídas ao longo de todo o bioma. Dessas áreas os quilombolas extraem espécies muito utilizadas para artesanato e para o consumo na medicina popular.

A diferenciação desses dois tipos de cobertura do solo e a efetividade na preservação ambiental podem ser observadas no mapa abaixo.

Figura 10. Mapa de uso e cobertura do solo do território quilombola de Cunani, Amapá

4. Considerações Finais

Os dados compilados neste diagnóstico possibilitaram quantificar o tamanho das áreas protegidas nos territórios quilombolas da Amazônia. Uma importante ferramenta de compreensão da realidade quilombola na região, que demonstra efetividade da titulação de terras quilombolas frente à preservação desse bioma.

O estudo também é de extrema utilidade para o processo organizacional das comunidades, no sentido de criação de planos de manejo e ações de enfrentamento ao desmatamento e queimadas que ainda persistem em alguns territórios. Espera-se que a pesquisa seja um ponto de partida para o processo de monitoramento ambiental e que futuramente se tenha um panorama anual de dados socioambientais dessas comunidades, como subsídio para políticas públicas.